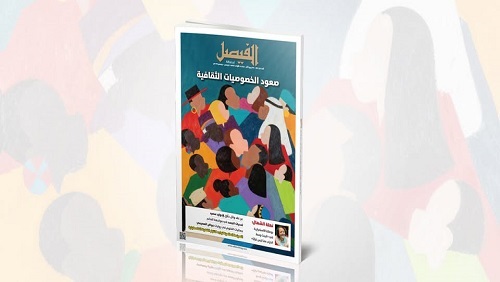

"الفيصل " تفتح ملف "صعود الخصوصيات الثقافية "

الإثنين 17/نوفمبر/2025 - 02:01 م

طباعة

روبير الفارس

روبير الفارس

"صعود الخصوصيات الثقافية " محور ملف العدد الجديد من مجلة الفيصل السعودية .حيث ظهرت مؤخرًا بعض مؤشرات صعود الخصوصيات الثقافية، والمحاولات الجادة لإعادة إحياء هذه الخصوصيات في كثير من دول العالم، وبخاصةٍ تلك الدول التي أيقنت أن العولمة لا تنظر إلى كل العالم نظرةً موضوعيةً واحدة، فهناك العالَمُ الأَوَّلُ الذي يحتكر إنتاج المعرفة وتصديرها، وهناك العالَمُ الثالثُ المُجْبَر على التلقي والاستهلاك وخوض النزاعات والحروب، وقد تكون هذه المؤشرات من أبرز الدوافع التي دعت الأُمَمَ ذات الأصول والحضارات العريقة إلى إعادة النظر في جدوى خصوصيتها، وإبراز مقوماتها الثقافية ورفعها إلى واجهة الاهتمامات، فرأينا اهتمامًا واسعًا بالآثار والتراث الحضاري، واحتفاءً ملحوظًا بالتقاليد الاجتماعية وعناصر المخزون الثقافي التي تبرز سمات الهوية والخصوصية بدءًا من اللغة والفكر وانتهاءً بالحرف والمأكولات الشعبية.

من هذا المنطلق خصصت "مجلة الفيصل" ملف هذا العدد لمناقشة موضوع الخصوصيات الثقافية، ورصد المؤشرات المرتبطة بأسباب صعودها الملحوظ.

وتضمن الملف المقالات الاتية

هباس الحربي (الخصوصيات الثقافية ومؤشرات الصعود).

محمد شوقي الزين (رؤى العالم وسؤال الخصوصية والعالمية).

عبدالله المطيري (العولمة وصعود الخصوصيات الثقافية: ألا يزال الجِوار ممكنًا؟).

إميل أمين (القومية الدينية والخصوصية الثقافية).

عبدالله بريمي (هويات تعود من الظل: العالم يتوحد… والثقافات تتمرد!).

خولة يوسف سلمان (العولمة والهوية الثقافية: تجليات الماضي وتحديات الحاضر).

حيث كتب الكاتب الجزائري محمد شوقي يقول تتَّفق المعاجم على أن رؤية العالم هي نظرة شاملة قابلة للتقسيم محليًّا في شكل تمثُّلات وسلوكيات. نقول «عالمٌ واحدٌ»، لكن هناك «إدراكات مختلفة ومتنوّعة» له. نرى الواقع نفسه، والطبيعة نفسها، والأرض نفسها، لكن إدراكنا لهذه الموضوعات، وتمثُّلنا واستعمالنا لها، يختلف من إقليم إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، تبعًا للحساسيات، والتمثُّلات، والانتماءات الإقليمية، واللسانية، والدينية، والقيمية.

معنى ذلك أن رؤية العالم هي طريقة في حدس العالم وموقف الإنسان من هذا العالم الذي ينتمي إليه: «رؤية العالم هي مجموعة من الافتراضات المسبقة (الافتراضات التي قد تكون صحيحة أو صحيحة جزئيًّا أو خاطئة تمامًا) التي نعتنقها (بشكل واعٍ أو لا واعٍ، بشكل متسق أو غير متسق) حول ما يتركَّب منه العالم الذي ننتمي إليه» (James W. Sire, 2004, p. 19). أساسيات هذا التحديد أن في رؤية العالم لسنا أمام يقينيات، بل «افتراضات مسبقة» قابلة للتمحيص؛ وهي افتراضات «نعتنقها» شعوريًّا أو لا شعوريًّا، ولا نستوعبها نقديًّا؛ وأخيرًا، تقع تلك الافتراضات على ما يحتوي عليه العالم من أشياء وأشخاص، والموقف الذي نتخذه إزاء هذه المكوّنات.

نُدرك أن رؤية العالم لا تضع فارقًا بين الذات والموضوع، بل غالبًا ما تكون الذات متحدة بالموضوع، وهذا يُفسّر الطابع الافتراضي والاحتوائي للفكرة، تستغرق الذات العارفة في موضوعات المعرفة: «أقترح أن أفضل طريقة لفهم رؤية العالم هي عدُّها ظاهرة سيميائية، كنظام من العلامات السردية التي تشكل إطارًا قويًّا من خلاله يفكر الناس (العقل)، ويؤوّلون (الهيرمينوطيقا)، ويدركون معرفيًّا (الإبستمولوجيا)» (David K. Naugle, 2002, p. xix).

نجد هنا اختزالًا لمفهوم رؤية العالم في الظاهرة السيميائية، أي بوصفها سردية أو لغة تختلف عن السرديات واللغات الأخرى، تتطلَّب ترجمة، وتنطوي في الأغلب على إرادة في النزاع. وهذا يُفسّر اختزال ديفيد نوغل رؤى العالم في صراع الحضارات لصامويل هنتنغتون، وهو ما يُبرز تهافت هذا الاختزال.

بدلًا من ذلك، ومن دون نفي إرادات التوسُّع والهيمنة خلف كل رؤية في العالم، ثمَّة ما يمكن نعته بـ«القبض والبسط» في العلاقات البشرية، وإنَّ الصراع لا يعني دائمًا الهدم، بل هناك صراعات بنَّاءة أو هي دوافع نحو البناء والاكتشاف والاختراع. والأمثلة كثيرة يسوقها تاريخ الصراع بين الأمم. لنتذكَّر أنَّ مِن صُلب التجارب العسكرية في قنوات الاتصال والتواصل ظهر الهاتف النقَّال والإنترنت. كانت البدايات إستراتيجية- صراعية، ثم صارت اقتصادية- استهلاكية بمفعول العولمة. معنى ذلك أن رؤى العالم لا تُختزَل دائمًا إلى الصراع في معناه التدميري، أو أن الصراع يُفهَم سلبيًّا بأنه التدمير، بل ينطوي على مدلولات بنائية أخرى كالتنافس والمباراة، في السياسة، والاقتصاد، والرياضة. هي كلها صراعات محمودة وصانعة للحضارة.

وحول القومية الدينية كتب الباحث المصري اميل امين يقول بحسب الباحث في الدراسات الدينية ريتشارد هيوز، فإن العديد من المشاركين في الصحوة الكبرى الثانية التي تعيشها أميركا هذه الأيام سعوا إلى تحويل الأمة إلى جمهورية مسيحية، ومن هنا يمكن القطع بأن الدوغمائية الدينية هي الرد الأميركي على العولمة.

لقد كان الدين سلاحًا ثقافيًّا مهمًّا وفاعلًا في زمن الحرب الباردة، وكما قال السيناتور جوزيف مكارثي: «مصير العالم رهن بالصراع بين إلحاد موسكو والروح المسيحية في أنحاء أخرى من العالم». هنا يبقى السؤال: من أي جانب تخشى أميركا اليوم، هل من روسيا أم الصين؟

ربما نستمع إلى رجع صدى لتفسير هنتنجتون للتاريخ المؤامراتي وتقسيم العالم تقسيمًا مانويًّا بين معسكرين إسلامي-كونفوشيوسي، في مقابل يهودي مسيحي. غير أن هذا الصدى ربما يتمثل بقوة وعمق في رؤية الفجر الذهبي الأميركي، الذي هو خليط من الصحوة الدينية القومية، والرجوع إلى الأنساق الثقافية والخصوصية الأميركية في مراحلها البكر.